Oleh: Chappy Hakim, Pusat Studi Air Power Indonesia

UDARA, sebagai dimensi strategis ketiga setelah darat dan laut, telah lama menjadi faktor penentu dalam dinamika pertahanan suatu negara. Dalam era modern, keunggulan udara bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan elemen utama dalam menjaga kedaulatan dan mencegah ancaman militer.

Sejak zaman kuno, para pemikir telah menegaskan pentingnya penguasaan terhadap ruang di atas wilayah suatu negara. Dalam hukum Romawi Kuno dikenal asas Cujus est solum, ejus est usque ad coelum et ad inferos, yang berarti “siapa yang memiliki tanah, memiliki juga ruang di atasnya sampai ke langit dan ke bawah sampai ke inti bumi”.1 Prinsip ini menjadi dasar konsepsi bahwa kedaulatan vertikal mencakup udara, dan karena itu, ide freedom of the air yang muncul di abad ke-20 awal sudah sejak awal mendapat banyak penolakan dari para pemikir dan ahli hukum kedaulatan.2

Kekhawatiran terhadap penggunaan udara tanpa pengawasan bahkan telah muncul sejak awal sejarah penerbangan. Pada tahun 1783, ketika Joseph-Michel dan Jacques-Étienne Montgolfier menerbangkan balon udara panas pertama di Prancis, pemerintah dan otoritas kota Paris segera merespons. Polisi Prancis melarang balon Montgolfier terbang tanpa izin resmi, karena dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan bahaya.3 Fakta ini menunjukkan bahwa pengendalian udara adalah respons negara terhadap potensi ancaman dari atas, bahkan sebelum ada pesawat bermesin atau perang udara.

Memasuki abad ke-20, pemikiran strategis semakin menekankan bahwa penguasaan udara adalah penentu utama kemenangan perang. Giulio Douhet, jenderal Italia dalam bukunya The Command of the Air (1921), menyatakan bahwa “penguasaan udara adalah kunci utama kemenangan dalam perang modern”.4 Demikian pula Billy Mitchell, jenderal dan visioner udara dari Amerika Serikat, juga menegaskan bahwa “he who controls the air controls everything below,” menandaskan superioritas udara sebagai prasyarat mutlak dalam konflik kontemporer.5

Bahkan sebelum adanya teknologi penerbangan, filsuf Prancis Jean Bodin (1530–1596) dalam teorinya tentang souveraineté menyatakan bahwa kedaulatan negara harus meliputi seluruh wilayah vertikal di atasnya, sekalipun belum secara eksplisit menyebutkan wilayah udara.6

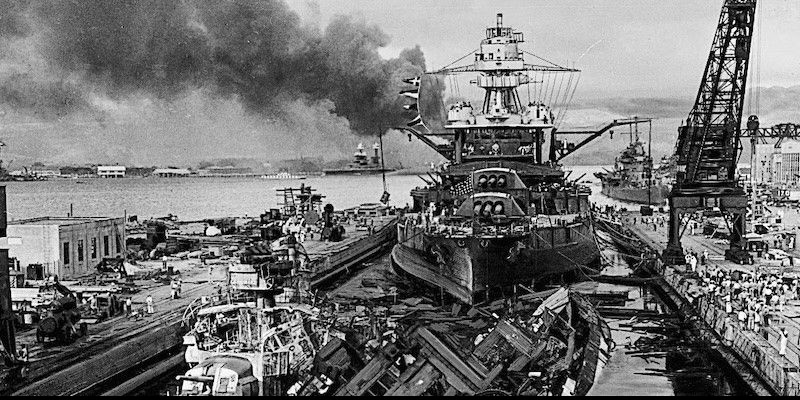

Sejarah kemudian membuktikan kebenaran intuisi para pemikir tersebut. Tragedi serangan mendadak (surprise attack) di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 adalah bukti nyata bagaimana kegagalan menjaga wilayah udara teritori dapat melumpuhkan kekuatan militer dalam sekejap. Serangan ini tidak hanya menjadi bencana militer, tetapi juga tonggak transformasi paradigma pertahanan udara dalam skala global.

Pearl Harbor: Tragedi dari Kelengahan dan Salah Perhitungan Strategis

Saat fajar menyingsing di Pearl Harbor, Hawaii, langit tampak damai. Tanpa peringatan, lebih dari 350 pesawat tempur Jepang menyusup ke wilayah udara Amerika Serikat dan menggempur pangkalan utama Angkatan Laut AS di Pasifik.4 Serangan itu menewaskan lebih dari 2.400 orang dan menenggelamkan atau merusak 21 kapal perang, termasuk delapan kapal tempur utama (battleships).5

Serangan ini tidak hanya efektif, tetapi juga mengejutkan secara strategis dan diplomatik. Hingga pagi itu, hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kekaisaran Jepang masih secara formal berlangsung, dengan delegasi Jepang sedang berada di Washington D.C. untuk negosiasi damai.6 Karena itu, Amerika tidak menyangka Jepang akan menyerang secara militer tanpa deklarasi perang.

Yang lebih mencengangkan lagi adalah cara Jepang menyerang: bukan dari daratan, melainkan dari enam kapal induk (aircraft carriers) yang berlayar secara rahasia dari wilayah utara Samudra Pasifik menuju perairan dekat Hawaii. Keenam kapal induk tersebut—Akagi, Kaga, Sōryū, Hiryū, Shōkaku, dan Zuikaku—mengangkut total 353 pesawat tempur, termasuk pesawat pembom tukik (dive bombers), torpedo bombers, dan pesawat tempur pengawal (fighters).7

Amerika saat itu meremehkan kemampuan teknis dan daya jelajah pasukan Jepang, serta tidak menyangka bahwa pesawat Jepang bisa mencapai Hawaii dari laut secara efektif. Radar militer AS bahkan sempat mendeteksi pergerakan pesawat, namun laporan tersebut diabaikan karena dikira latihan rutin pasukan sendiri.8 Inilah akibat dari kelengahan sistem pengawasan dan pengenalan udara, dan menjadi pelajaran bahwa tanpa kontrol dan kesiapsiagaan udara, kekuatan militer sebesar apapun dapat dilumpuhkan dalam hitungan menit.

Langkah Amerika Serikat Pasca Pearl Harbor

Tragedi Pearl Harbor mengguncang fondasi pertahanan nasional Amerika Serikat. Sebagai respons, AS melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem pertahanan udaranya:

1. Air Defense Identification Zone (ADIZ). AS mulai membangun ADIZ, kawasan identifikasi pertahanan udara yang memaksa semua pesawat asing mengidentifikasi diri sebelum memasuki wilayah udara nasional. Ini menjadi buffer zone pertama bagi sistem pertahanan udara, dan modelnya kini digunakan di banyak negara, termasuk negara-negara anggota NATO.9

2. Sistem Early Warning Radar. Pasca Pearl Harbor, AS mempercepat pengembangan jaringan radar jarak jauh yang mampu mendeteksi objek terbang dari ratusan mil, terutama di kawasan pesisir dan kepulauan Pasifik. Ini menjadi cikal bakal dari Early Warning System dan sistem radar strategis lain yang terus dikembangkan hingga era Perang Dingin.10

3. Identification Friend or Foe (IFF). Untuk mencegah kesalahan identifikasi antar pesawat kawan dan lawan, dikembangkan sistem IFF berbasis transponder elektronik yang memancarkan sinyal pengenal. Sistem tersebut kini menjadi standar global dalam operasi militer dan penerbangan sipil.11

Mengapa Langkah-Langkah Ini Penting?

Pelajaran dari Pearl Harbor sangat jelas: penguasaan dan pengawasan udara adalah pertahanan lapis pertama negara. Tanpa early warning, ADIZ, dan sistem IFF, negara tidak memiliki waktu reaksi yang cukup terhadap serangan mendadak. Tragedi tersebut menunjukkan bahwa asumsi diplomatik maupun teknis—seperti berpikir “tidak mungkin Jepang menyerang sejauh itu”—bisa menjadi penyebab kelengahan strategis yang fatal.

Demikianlah, Pearl Harbor bukan sekadar catatan sejarah, tetapi peringatan abadi tentang konsekuensi dari mengabaikan keamanan wilayah udara. Di dunia yang semakin kompleks ini, udara bukan sekadar ruang kosong, melainkan ruang taktis, strategis, dan politis. Siapa yang lalai menjaganya, membuka celah bagi tragedi. Maka dari itu, wilayah udara teritori harus dijaga dengan serius—karena dari sanalah bahaya bisa datang tanpa suara, tanpa sinyal, tanpa waktu untuk bersiap.

Footnotes:

1 Giulio Douhet, The Command of the Air, Coward-McCann, 1942 (aslinya diterbitkan dalam bahasa Italia tahun 1921).

2 Alfred F. Hurley, Billy Mitchell: Crusader for Air Power, Indiana University Press, 1975.

3 Jean Bodin, Six Books of the Republic (1576); diterjemahkan oleh M.J. Tooley, Basil Blackwell, 1955.

4 U.S. Navy History and Heritage Command, “Pearl Harbor Raid, 7 December 1941: Overview and Special Image Selection,” https://www.history.navy.mil.

5 Joint Committee on the Investigation of the Pearl Harbor Attack, Report of the Joint Committee on the Investigation of the Pearl Harbor Attack, U.S. Congress, 1946.

6 Roberta Wohlstetter, Pearl Harbor: Warning and Decision, Stanford University Press, 1962.

7 Mark Stille, Imperial Japanese Navy Aircraft Carriers 1921–1945, Osprey Publishing, 2005.

8 Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932–1945, Oxford University Press, 1979.

9 ICAO, Annex 11 to the Convention on International Civil Aviation: Air Traffic Services, International Civil Aviation Organization, 2022.

10 David Zimmerman, The Early Warning Radar System and the Cold War, University of Toronto Press, 2001.

11 U.S. Department of Defense, IFF Systems Engineering Handbook, 2015.

KOMENTAR ANDA