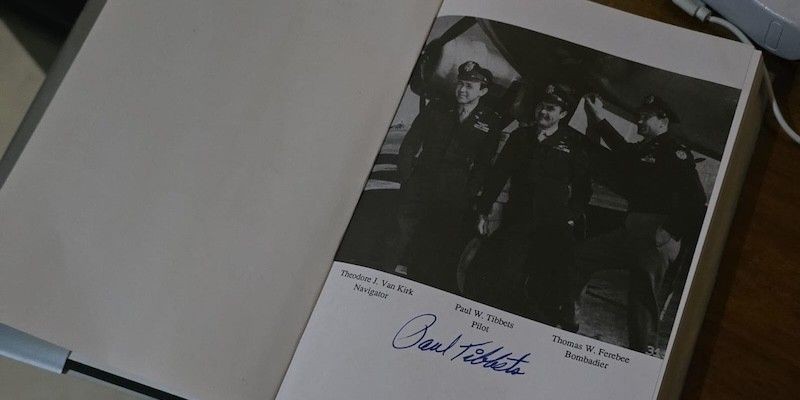

BEBERAPA tahun lalu, di bulan April tahun 2020 saya menerima buku dari sahabat saya yang berdomisili di Washington DC. Karena dia mengenal saya sebagai perwira Angkatan Udara, dia secara khusus memberikan buku yang sangat istimewa berjudul Enola Gay karya Paul W. Tibbets (1998 – Mid Coast Marketing1620 E.Broad St Colombus, Ohio 43203 614-253-0088).

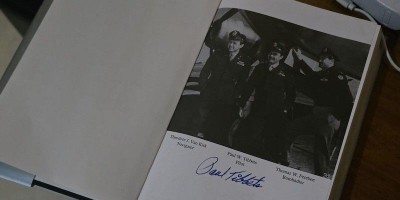

Pemberian ini terasa sangat istimewa bagi saya karena dia memperoleh buku tersebut langsung dari penulisnya dan tertera tanda tangan sang penulis pada lembar halaman pertamanya. Dia bukan membeli buku itu dari toko buku. Dia menghadiahi saya buku bernilai tinggi itu karena dia menghargai saya sebagai teman dekat yang Perwira Angkatan Udara dan gemar menulis tentang ke Angkatan Udara-an, tentang Air Power.

Berikut ini adalah artikel pendek kutipan dari isi buku tersebut, dilengkapi dengan beberapa dokumen tambahan untuk di ramu menjadi tulisan yang menarik.

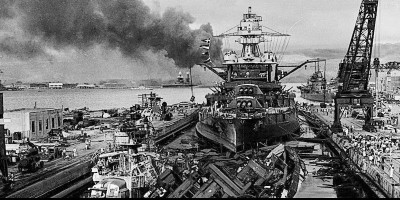

Kita mulai dari sejarah yang selalu menyisakan ruang untuk perdebatan ketika membicarakan siapa yang disebut pahlawan dan siapa yang dianggap pelaku kehancuran. Dalam konteks Perang Dunia II, sosok Paul Warfield Tibbets Jr. adalah salah satu tokoh yang berada tepat di persimpangan dua pandangan itu. Dialah pilot pembom B-29 Enola Gay, pesawat terbang B-29 Superfortress legendaris yang menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Tiga hari kemudian, Nagasaki mengalami nasib serupa. Kedua serangan itu menandai berakhirnya Perang Dunia II sekaligus menjadi titik balik sejarah dunia—the turning point of history.

Paul Tibbets tentu saja bukan tokoh sembarangan. Ia adalah penerbang pilihan yang ditunjuk langsung oleh Komando Divisi Udara Angkatan Darat Amerika Serikat untuk memimpin satuan elite 509th Composite Group. Ia dipilih bukan hanya karena kepiawaiannya sebagai pilot, melainkan karena kredibilitas pribadinya yang tinggi, sikapnya yang tegas, serta integritas personal yang luar biasa. Ia adalah jenis perwira yang tidak mudah dipengaruhi tekanan publik atau kepentingan politik sesaat apalagi materi dan uang.

Menjelang pelaksanaan misi pengeboman Hiroshima, Tibbets sempat mengajukan pertanyaan kepada Presiden Harry S. Truman—sebuah pertanyaan moral yang mencerminkan kedalaman tanggung jawabnya. Apakah benar ini yang harus dilakukan? Truman menjawab tegas: “Yes, we will kill a lot of people. But we will save even more.” Kalimat itu menjadi pegangan bagi Tibbets, sekaligus fondasi moral untuk melaksanakan tugas yang akan mengubah sejarah umat manusia.

Dalam bukunya Enola Gay itu, Tibbets mencatat dengan jujur, penuh kerendahan hati dari isi batinnya:

“I knew we had to do it. I knew that I did not have the right to judge the morality of the order I was given. I was a soldier, and I did my job.”

Itulah prinsipnya. Bukan sebagai pelaku kehancuran, tetapi sebagai seorang prajurit yang menuntaskan misi negara dalam situasi perang total.

Namun, Tibbets bukan hanya sekadar pelaksana. Ia adalah mission commander—pemimpin strategis dalam operasi udara paling menentukan dalam sejarah umat manusia. Di bawah kepemimpinannya, seluruh misi disiapkan dengan disiplin luar biasa, mulai dari persiapan kru, latihan terbang malam, hingga skenario teknis peluncuran senjata nuklir. Ia memimpin bukan hanya dengan ketegasan, tetapi juga dengan ketenangan dan kepastian arah berlandas tanggung jawab sebagai seorang Perwira. Dalam situasi penuh tekanan dan ketidakpastian moral, leadership Tibbets justru tampil paling menonjol: tenang, fokus, dan penuh perhitungan serta tanggung jawab.

Leadership seperti inilah yang sulit dicari dan jarang terlihat. Bukan karena suara keras atau atribut pangkat yang tinggi, tetapi karena keberanian moral untuk mengambil keputusan yang berat, dan kesiapan untuk menanggung beban sejarah atas nama rakyat dan negaranya.

Bagi sebagian orang, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki adalah tragedi kemanusiaan. Namun bagi banyak lainnya, itu adalah keputusan yang menghindarkan jutaan korban jiwa akibat invasi darat ke Jepang. Truman sendiri memperkirakan perang akan terus berlarut-larut hingga 1947 jika invasi dilakukan. Dalam skenario itu, korban dari kedua belah pihak bisa mencapai angka puluhan juta. Maka dijatuhkannya bom atom, betapapun mengerikannya, dipandang sebagai jalan paling pendek dan paling “efisien” untuk menghentikan bencana global yang lebih besar lagi.

Menariknya, meski jasanya sangat besar, Tibbets tidak pernah mengejar karier militer lebih tinggi. Ia hanya mencapai pangkat Brigadir Jenderal (bintang satu), dan mengundurkan diri sebelum pensiun. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena ia tidak mau bermain politik dalam arena militer. Ia adalah tipe prajurit murni—teguh, jujur, dan tidak mudah berkompromi dengan kepentingan pragmatis. Ia keluar dari dinas aktif dan memilih menjalani hidup sederhana sebagai wirausahawan. Bahkan saat meninggal dunia, ia tidak ingin dimakamkan dengan penghormatan militer dan menolak memiliki nisan yang bertuliskan catatan khusus menyangkut jasa dia, karena dia tidak ingin menjadi objek demonstrasi atau pemujaan yang berlebihan.

Apa yang dilakukan Paul Tibbets akan terus diperdebatkan. Tetapi satu hal yang tak terbantahkan adalah bahwa tindakannya telah menandai berakhirnya perang paling mematikan dalam sejarah. Ia adalah figur nyata di balik keputusan strategis yang tidak hanya mengakhiri perang dunia, tetapi juga membuka babak baru dalam peradaban manusia: zaman nuklir, era penggunaan senjata pemusnah masal.

Serangan udara atas Hiroshima dan Nagasaki bukan sekadar operasi militer. Ia adalah momen yang mengubah wajah sejarah, sebuah titik balik umat manusia—the turning point of history—yang menunjukkan betapa kekuatan di udara dapat menentukan nasib dunia. Dan Paul Tibbets, dengan segala kontroversinya, adalah simbol paling kuat dari kenyataan pahit tersebut: bahwa dalam perang, keputusan besar kerap dijalankan oleh tangan-tangan manusia biasa yang memikul beban sejarah luar biasa. Dan dalam kasus ini, dijalankan oleh seorang pemimpin luar biasa yang tak banyak bicara, tapi tahu persis ke mana ia harus membawa anak buahnya—menuju akhir perang.

Pilot yang bernama Paul W.Tibbets itu adalah contoh sejati dari seorang military professional, jauh dari sosok military businessman apalagi military politician. Ia menjalankan tugas militer dengan kehormatan, menjauhkan diri dari kalkulasi pribadi, dan meninggalkan jejak sejarah bukan karena kata-katanya, tapi karena tindakannya, karena keteladanannya sebagai seorang Perwira Sejati, bukan sebagai Perwira Politikus, apalagi Perwira Pengusaha.

Penulis adalah pendiri Pusat Studi Air Power Indonesia

KOMENTAR ANDA