TULISAN berikut ini mengkaji fondasi historis, hukum, dan strategis dari prinsip kedaulatan negara di udara yang bersifat mutlak, komplit, dan eksklusif. Dengan menelusuri sejarah dari hukum Romawi kuno, Konvensi Paris 1919, hingga Konvensi Chicago 1944, artikel ini menegaskan bahwa kontrol penuh atas wilayah udara bukanlah sekadar masalah teknis penerbangan, melainkan esensi dari kedaulatan nasional.

Dalam konteks geopolitik kontemporer, dominasi atas wilayah udara setara dengan kontrol terhadap pintu gerbang negara, seperti seorang tuan rumah yang menentukan siapa yang boleh masuk ke halamannya.

Di era modern, konsep kedaulatan tidak hanya terbatas pada daratan dan perairan, melainkan juga mencakup ruang udara. Namun, perdebatan publik sering kali menyederhanakan ruang udara menjadi sebatas jalur lalu lintas pesawat komersial. Padahal, dari sisi hukum internasional dan strategi pertahanan, udara adalah domain kritikal yang menyimpan dimensi militer, ekonomi, dan geopolitik.

Seperti atap pada sebuah rumah, udara di atas teritori negara bukanlah ruang kosong yang boleh diakses siapa saja. Ia adalah bagian dari hak eksklusif negara. Kedaulatan udara—dengan segala implikasi hukum, politik, dan strategisnya—bukan pilihan, melainkan sebuah keniscayaan.

Dari Roma Kuno ke Konvensi Internasional

Prinsip kedaulatan udara berakar dari asas hukum Romawi Cujus est solum, ejus est usque ad coelum et ad inferos, yang berarti “Siapa yang memiliki tanah, maka ia juga memiliki langit di atasnya hingga ke langit tertinggi dan ke dalam bumi.”1

Meskipun berasal dari masa ketika penerbangan belum dikenal, asas ini menyiratkan pemahaman awal bahwa wilayah udara adalah bagian dari kepemilikan dan otoritas yang sah. Wilayah udara adalah sebuah jaminan atas kenyamanan dan keamanan.

Berikutnya, ketika teknologi balon udara muncul di abad ke-18, Polisi Prancis melarang peluncuran balon Montgolfier tanpa izin karena dianggap dapat mengancam keselamatan orang di bawahnya dan juga masalah keamanan negara.2 Ini menjadi contoh awal bahwa negara menolak gagasan “kebebasan udara” yang tidak terkendali.

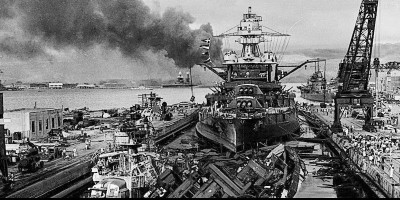

Setelah Perang Dunia I, pentingnya kontrol udara semakin nyata. Maka disusunlah Konvensi Paris 1919, yang dalam Pasal 1 menyatakan:

“Every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.”3

Konvensi ini menegaskan bahwa negara berhak penuh atas langit di atas wilayahnya, baik untuk tujuan sipil maupun militer.

Konvensi Chicago 1944: Landasan ICAO dan Penguatan Kedaulatan

Perang Dunia II kembali menunjukkan betapa strategisnya wilayah udara sebuah negara sebagai arena peperangan. Konvensi Chicago yang ditandatangani pada tahun 1944 menegaskan kembali prinsip utama bahwa:

“The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.”4

Konvensi ini sekaligus membentuk ICAO (International Civil Aviation Organization), yang fungsinya bukan untuk mengurangi kedaulatan negara, tetapi memastikan keselamatan dan keteraturan lalu lintas sipil di bawah otoritas negara berdaulat.

Seperti penjaga pelabuhan yang menentukan siapa yang boleh masuk dan keluar, negara yang memiliki FIR (Flight Information Region) memiliki otoritas tak hanya teknis, tapi juga politik. Mengizinkan pihak asing mengatur FIR nasional sama saja dengan menyerahkan kunci pagar rumah sendiri kepada orang lain.

Implikasi Strategis: Udara Sebagai Domain Pertahanan dan Pembangunan

Wilayah udara memiliki fungsi pertahanan vital. Negara menggunakan wilayah udara untuk deteksi dini melalui radar, patroli militer, operasi intelijen, hingga pelatihan militer. Jika kendali ini dipegang pihak asing, maka tulang punggung pertahanan udara serta merta akan lumpuh.

Udara juga adalah jalur distribusi ekonomi: penerbangan, logistik, komunikasi, dan bahkan pertumbuhan digital. Tanpa kontrol atas wilayah udara sendiri, negara tak akan mampu menjamin sistem logistik yang efisien, atau bahkan keamanan data dari satelit.

David Ben-Gurion, tokoh pendiri Israel, merangkum pentingnya kedaulatan udara dalam kalimat yang visioner:

"A high standard of living, cultural development, economic growth, and economic independence are impossible without full control of the air."5

Artinya jelas: tanpa menguasai wilayah udara sendiri, pembangunan nasional adalah impian yang rapuh. Seperti menanam padi di tanah orang lain, hasilnya tidak bisa kita nikmati sepenuhnya.

Kasus Indonesia dan Tantangan FIR

Indonesia, sebagai negara kepulauan strategis, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan ruang udaranya. Salah satunya adalah pengelolaan wilayah udara di kawasan barat Indonesia yang masih dilayani oleh negara tetangga6, karena secara resmi di delegasikan kewenangannya kepada pihak asing. Narasi bahwa hal ini murni teknis keselamatan adalah sebuah penyesatan.

KOMENTAR ANDA